Autor: Grupo Taller de Historia Social

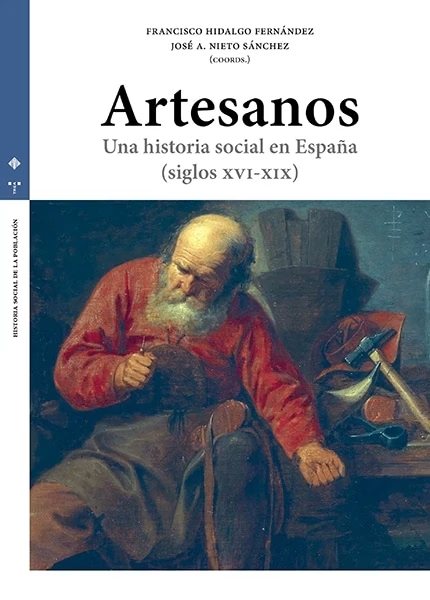

El pasado mes de diciembre vio la luz el libro Artesanos. Una historia social en España (siglos XVI-XIX), coordinado por Francisco Hidalgo Fernández (Universidad de Cádiz/SEHISP) y nuestro compañero José A. Nieto Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid/Grupo Taller de Historia Social). La obra ha sido publicada por la Editorial Trea ― en colaboración con Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha― dentro de la colección Historia Social de la Población.

La obra integra un conjunto de contribuciones que tienen a los artesanos y las artesanas de la Edad Moderna y primera contemporaneidad como objeto de estudio. Reconociendo las nuevas perspectivas y aportaciones de la historia social y la historia del trabajo manufacturero, la obra tiene como objetivo reunir a un conjunto de especialistas en las diferentes líneas de investigación llevadas a cabo por la historiografía española de los últimos años sobre el artesanado. Es una puesta al día en la materia, pero también un punto de inicio de investigaciones que podrán desarrollarse al calor de las reflexiones, perspectivas, temáticas y conclusiones elaboradas a lo largo de estas páginas. Entre los temas desarrollados: nuevas categorías y retos conceptuales, mercados profesionales marcados por características propias de acuerdo con el espacio, pero también con cronologías particulares, el aprendizaje gremial, los movimientos migratorios, la participación de las mujeres en las actividades de producción, la conflictividad laboral o el corporativismo artesano en el XIX. En suma, la obra es un alto en el camino que nos permite debatir y pensar antes de continuar trabajando en un mundo laboral moderno repleto de aristas, contrariedades, estereotipos y tópicos todavía por superar.

Entre las diferentes aportaciones, destacan las colaboraciones de varios colegias del Grupo Taller de Historia Social. En primer lugar, Jesús Agua de la Roza analiza el aprendizaje artesano brindado en los colegios de huérfanos de la red asistencial madrileña durante los siglos XVI-XVIII, distinguiendo dos categorías formativas: un aprendizaje tradicional, que reproducía las características de los desarrollados en el resto de talleres urbanos, y un modelo de trabajo asalariado, dirigido a satisfacer los objetivos de la producción encabezada por fabricantes-mercaderes y las demandas de hilaza para las Reales Fábricas de Guadalajara. En su trabajo se evalúan los éxitos y fracasos de ambos modelos, las motivaciones de los maestros a la hora de involucrarse en estos proyectos asistenciales, los intereses de fabricantes privilegiados por conseguir el control de la mano de obra huérfana o el papel de la Corona en el patronazgo de los colegios y el empleo de los menores en sus proyectos industriales.

En segundo lugar, Victoria López Barahona aborda el papel de las mujeres en la industria precapitalista de Madrid y Castilla la Nueva. Además de analizar los diferentes estratos laborales en los que se insertaba la mano de obra femenina –desde el trabajo recíproco de las esposas de maestros artesanos al trabajo forzado en las escuelas de hilazas dependientes de la Real Fábrica de Guadalajara– López Barahona examina los orígenes de la exclusión de la mujer de la maestría y membresía gremial en la Baja Edad Media, el papel fundamental que desempañaron como transmisoras de las destrezas artesanas durante la Edad Moderna mediante el ejercicio de la denominada maestría silenciosa, y la posición central que la mano de obra femenina ocupó en las medidas introducidas por los gobiernos reformistas de la segunda mitad del siglo XVIII para transformar el sector industrial.

Finalmente, José A. Nieto Sánchez estudia la conflictividad laboral registrada en Castilla y Aragón entre 1490 y 1700, atestiguando el papel que este fenómeno jugó en la conformación del ethos artesano a lo largo de la época moderna. El autor se sirve del concepto monipodio –recurrente en las fuentes contemporáneas al referir la acción conjunta de los artesanos– para guiarnos en un sugerente recorrido por el devenir de las corporaciones artesanas de ambas coronas, desgranando los intentos del poder político por limitar la autonomía del asociacionismo artesano. Continúa su recorrido analizando los oficios más proclives al conflicto durante los siglos XV-XVII, codificando las formas de protesta más frecuentes y presentando las reivindicaciones comunes a los menestrales castellano-aragoneses. Por último, Nieto Sánchez presenta los principales rasgos del “ideal igualitario” que caracterizó el imaginario menestral, el cual dotó –junto a la experiencia acumulada– de ideas, experiencia, formas organización y estrategias de negociación a la política popular de época moderna.